Gilles Pichavant

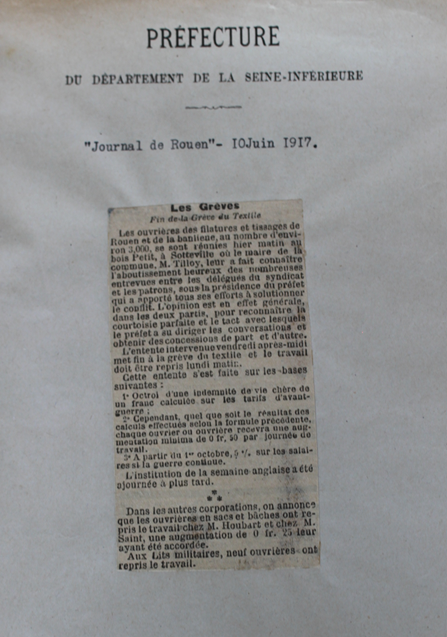

Étude publié dans le Fil Rouge n°63 (juillet 2017)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, au beau milieu de la 1ère guerre mondiale, le printemps 1917 a été marqué en France par le surgissement d’un immense mouvement social aujourd’hui oublié, qui fut appelé « grève des midinettes ». Ce fut un mouvement considérable, qui, démarré à Paris, connut un développement important dans de nombreuses régions de France, et provoqua le vote, en urgence, de l’une des premières lois de réduction du temps de travail : la semaine anglaise.

Ce fut une grève de femmes qui, acculées à des conditions de vies très difficiles, se mirent en grève pour obtenir du temps libre pour s’organiser, et des salaires leur permettant de vivre et de faire vivre leurs familles.

La Guerre, la Paix, la Révolution, les pénuries.

Au printemps de 1917, on est à un tournant de la 1ère guerre mondiale qui dure depuis bientôt trois ans. C’est l’époque de la bataille sanglante du « Chemin des Dames[1] », et des mutineries.

Au plan international, on balance entre espoir et désillusion.

Du coté espoir, le déclenchement de la première révolution russe, étincelle lumineuse renforcée par les débats qui traversent le parti socialiste au pouvoir dont la presse nationale et locale font un large écho: pour ou contre la participation au congrès de Stockholm[2] ; pour ou contre la poursuite de la guerre, ou pour ou contre la paix immédiate ; la question des conseils ouvriers, etc. Elle fait rêver à la paix.

A l’opposé c’est l’époque de l’entrée en guerre des États-Unis[3] qui éloigne cet espoir.

A l’arrière ce sont hausses des prix et pénuries, car depuis le début de l’année les sous-marins allemands[4] ont lancé contre les navires de commerce une vaste offensive destructrice. Le nombre de navires coulés est tel, qu’il fait craindre au gouvernement de ne plus pouvoir assurer la soudure entre les réserves et les futures récoltes. Le sucre, la viande, et le charbon manquent. Des mesures de rationnement sont décidées, qui prennent la forme de « soirs sans viande », qui sont un fiasco, puis de « jours sans viande » qui ont un effet désastreux sur le moral des populations.

Le 21 mai le Journal de Rouen avait évoqué la situation parisienne « Avant-hier, veille des premiers jours sans viande, la population s’est précipitée vers les boucheries pour y prendre des approvisionnements. A 11 heures du matin les étals étaient dégarnis. Aux Halles, cet empressement a favorisé une hausse sans précédent » écrit la presse à propos de la situation parisienne.

Imaginons les difficultés dans laquelle se démènent ces jeunes femmes, en charge de famille, dont les horaires interdisent l’accès au ravitaillement rationné !

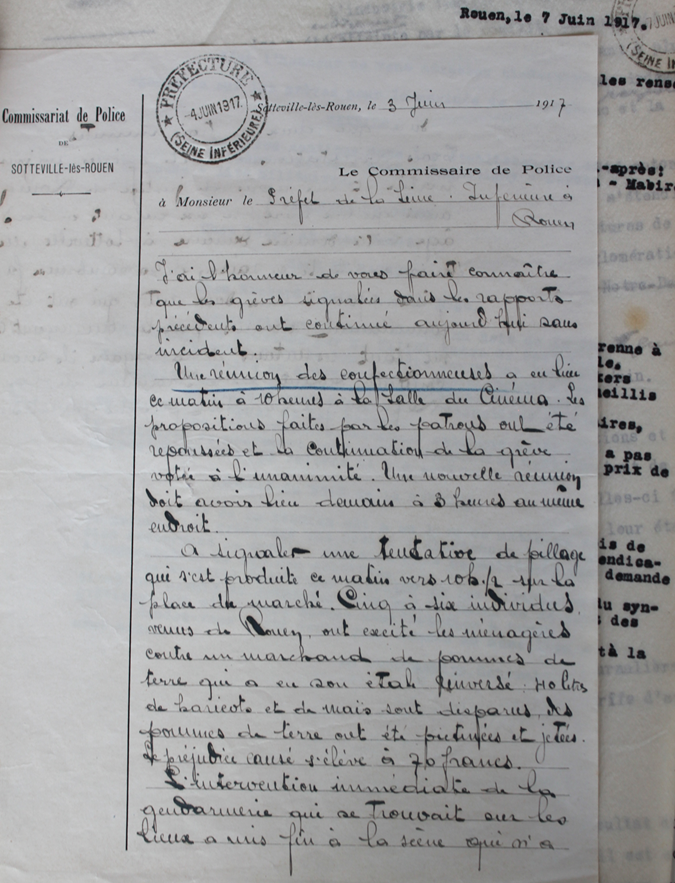

Mais cette situation n’est pas spécifiquement parisienne. En Seine-Inférieure la tension est palpable, et l’on relève des incidents notables qui ont lieu dans les marchés de Sotteville[5], d’Auffay[6] — mais aussi du Havre[7] — où les vendeurs sont pris à partie par des consommateurs qui leur reprochent de pratiquer des prix prohibitifs, et bousculent leurs étals. Cela donne lieu à arrestations et poursuites.

Une grève dans un contexte de guerre

La situation devient si dure, qu’un mouvement social inédit se déclenche et s’étend comme une trainée de poudre à Paris, puis en banlieue, puis dans le reste de la France. Il commence modestement le 13 mai, dans un atelier de confection des Champs Élysées, avec quelques 250 grévistes. Au début, ces couturières ne demandent pas grand-chose : un peu de temps libre pour s’organiser, sans que cela ne grève le salaire ! Mais le patron leur refuse ne serait-ce qu’un moment pour faire les courses nécessaires à la subsistance des familles. Devant ce refus, elles déboulent à la Bourse du travail et s’adressent à la CGT.

Sur le moment, la CGT de l’époque se trouve très embêtée par l’arrivée de ces femmes. D’une manière générale, à l’exception de rares corporations — comme par exemple les Tabacs — les syndicalistes sont des hommes. En effet, le syndicalisme s’est développé dans la métallurgie, le bâtiment, les chemins de fer, les mines, et les ports et dock, etc. C’est-à-dire des secteurs à main d’œuvre masculine. La couture est un secteur qui n’a guère été syndicalisé. Aujourd’hui on est en guerre, et le syndicalisme s’en est trouvé désorganisé à cause de la mobilisation générale. Certes il a fallu faire appel aux femmes pour faire tourner l’industrie, mais, du coté du syndicalisme, le fait est qu’on ne remplace pas ex-nihilo une génération de militants. De fait, ceux qui animent les rares organisations encore existantes sont des hommes déjà âgés ou des « affectés spéciaux », c’est-à-dire des spécialistes qu’on a fait revenir du front. Parmi eux on trouve aussi des cheminots affectés à leur service, militarisé pour assurer la logistique de guerre.

Autre problème à surmonter : la CGT est impliquée dans l’Union sacrée. Même s’il existe en son sein des minoritaires qui militent contre la guerre, elle soutient majoritairement le gouvernement et l’effort de guerre. Rappelons que dans celui-ci il y a des ministres socialistes à des postes clés, comme Viviani, cofondateur de l’Humanité avec Jean Jaurès, président du conseil au moment de la déclaration de guerre et ministre de la justice en 1917.

La CGT tente une démarche d’apaisement, et tente de négocier avec le patron. Mais celui-ci est un patron de choc, dont la clientèle est riche. Il n’entend rien céder, et le conflit s’enlise.

Le conflit s’étend comme une trainée de poudre !

Le 15 mai l’Humanité évoque brièvement « conflit des couturières », pendant que le reste de la presse, au milieu des communiqués de guerre, renseigne surrestrictions de viande qui ne doivent pas subir d’exceptions. « Le ministre Violette refuse la vente des abats de la volaille et du gibier les jours sans viande[8]. Initialement les « jeudi et vendredi » avaient été décidés comme étant les jours sans viande ; mais le lundi pourrait le devenir à la place de l’un des deux jours annoncés ».

Le 16, la grève surgit dans la presse parisienne, et l’on commence à l’appeler « grève des midinettes ». « Les ouvrières de 3 maisons de couture — avenue des Champs-Élysées, place Vendôme et rue Boissy-d’Anglas — se sont mises en grève. Les unes demandent la semaine anglaise avec une augmentation de salaire ; d’autres, un franc par jour d’indemnité de vie chère, en plus du salaire normal »

Le 17, la presse estime le nombre de grévistes à 2500 ; le 18, elles sont 3500 ; le 19, « la grève s’étend ; 7500 ouvrières chôment : 31 maisons de couture sont atteintes. Les grévistes ont manifesté en divers endroits. A 10h00 du matin, réunion à la Bourse du Travail[9] » où le président de la chambre patronale reconnait que les salaires ne permettent pas de vivre, et que l’indemnité de vie chère lui semble légitime. Mais concernant la semaine anglaise il déclare ne peut pas s’engager au nom des patrons.

Le 20 mai, « le nombre de grévistes augmente toujours ; celles-ci sont maintenant une dizaine de mille » et 40 maisons. Les revendications sont désormais définies : « aucun renvoi pour faits de grève ; suppression des règlements d’ateliers ; indemnités quotidiennes de cherté de vie de 1 frs pour les ouvrières et de 50 centimes pour les apprenties. Seule la question de la semaine anglaise reste en suspend ».

Le 23 mai, la grève s’étend à d’autres corporations (ex: la fourrure, la banque, etc.) ; Le 26 mai: papier-carton, électriciennes, confection militaire, chaussure, etc. ; Le 29 mai : optique, tissus en gros, personnel de restaurants, fonctionnaires du ministère de la guerre, etc. ; A partir du 30 mai, elle s’étend en banlieue (ex: Billancourt), et arrive en province: Lyon, Rouen ; le 3 juin elle est à Marseille, Bordeaux Laval. Le 10 juin elle arrive, à Dijon, Vierzon, Limoges. Etc.

C’est donc un immense mouvement national, quasi essentiellement de femmes, qui créent leurs syndicats, et se syndiquent toutes, et en masse.

Très vite le pouvoir a conscience que la grève menace de devenir générale et craint que la situation ne devienne incontrôlable.

La « semaine anglaise » : une loi vite discutée et vite votée !

La « semaine anglaise » est mise à l’ordre du jour de la chambre des députés, car iI faut légiférer rapidement, et cela sera fait en moins de 3 semaines.

Pourquoi cette expression de « semaine anglaise » ? Parce qu’au milieu de la 1ère décennie du siècle, les travailleurs anglais ont obtenu la limitation de la semaine de travail à 5 jours. C’est la création du weekend ! Cet acquis social fait rêver les travailleurs français à qui l’on refuse toujours la journée de 8 heures.

En France, en 1917, la semaine de travail est de 6 jours, avec une durée quotidienne de 10 heures, soit une durée hebdomadaire de 60 heures. Si ces horaires rendent inextricable la vie des familles ouvrières en ces temps de pénurie, cela affecte aussi la productivité du travail, les ateliers étant désertés à la moindre nouvelle de ravitaillement.

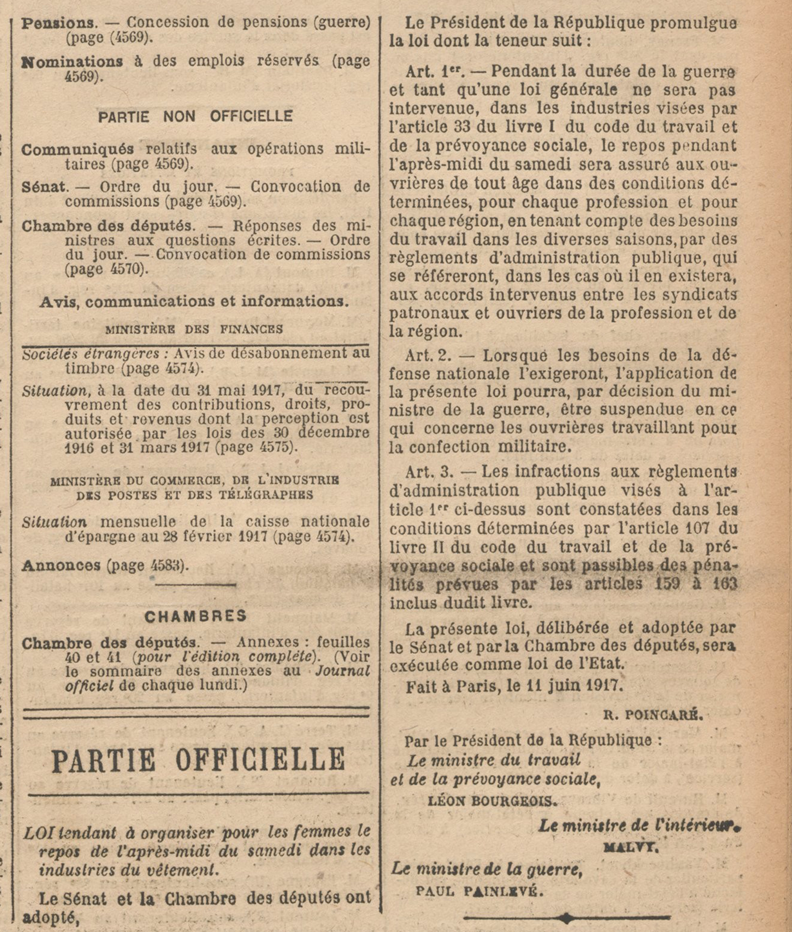

La loi, qui édulcore une proposition de loi sur le repos hebdomadaire, déposée par les députés socialistes le 12 juin 1914[10], est donc rapidement votée à Assemblée nationale et au Sénat. Elle est promulguée le 11 juin 1917 par le Président de la République, et publiée le lendemain au Journal officiel[11].

Que dit la loi ?

Elle s’intitule : « Loi tendant à organiser pour les femmes le repos de l’après-midi du samedi dans les entreprises du vêtement » ; les femmes sont les seules concernées.

L’article 1er de la loi restreint encore la population concernée « aux entreprises visées par l’article 33 du livre 1 du code de la prévoyance sociale », c’est-à-dire la confection, la lingerie, la chaussure, etc.

L’article 2 de la loi prévoyant toutefois qu’en fonction des besoins de la défense nationale, l’application de cette loi « pourra être suspendue par le ministre de la guerre en ce qui concerne les ouvrières travaillant pour la confection militaire ».

Mais c’est une énorme avancée pour ces femmes en grève, jugez-en :

- La semaine de travail va désormais du lundi matin au samedi midi

- C’est une RTT de 5 heures: « 55 heures payées 60 ».

Elle renvoie son application aux autres corporations à une loi générale qui ne serait votée qu’après la fin de la guerre. Elle s’applique pas aux filatures, ni aux tissages, ni à la métallurgie, ni aux services public, etc. ni, bien évidemment, aux industries de guerre. A bien y regarder, elle satisfait principalement les ouvrières de la première corporation qui s’est mises en grève, la confection, et dont le mouvement est le principal à avoir été médiatisé sous le qualificatif de « grève des midinettes ». Ce n’est sans doute pas anodin, et cela mériterait une étude plus approfondie que ne le permet cet article.

La grève débute à Rouen en plein débat parlementaire.

Au mois de mai, la situation n’est pas particulièrement calme en Seine-inférieure. Le 10 mai, une grève importante se déroule dans une entreprise textile de Malaunay, les établissements Grafton, animée par un syndicat affilié à la Bourse du Travail de Rouen. Elle va durer 11 jours, et se conclure par l’augmentation de 5% des salaires, et à la réduction du temps de travail d’une demi-heure ; la durée du travail quotidien passant à 10h00.

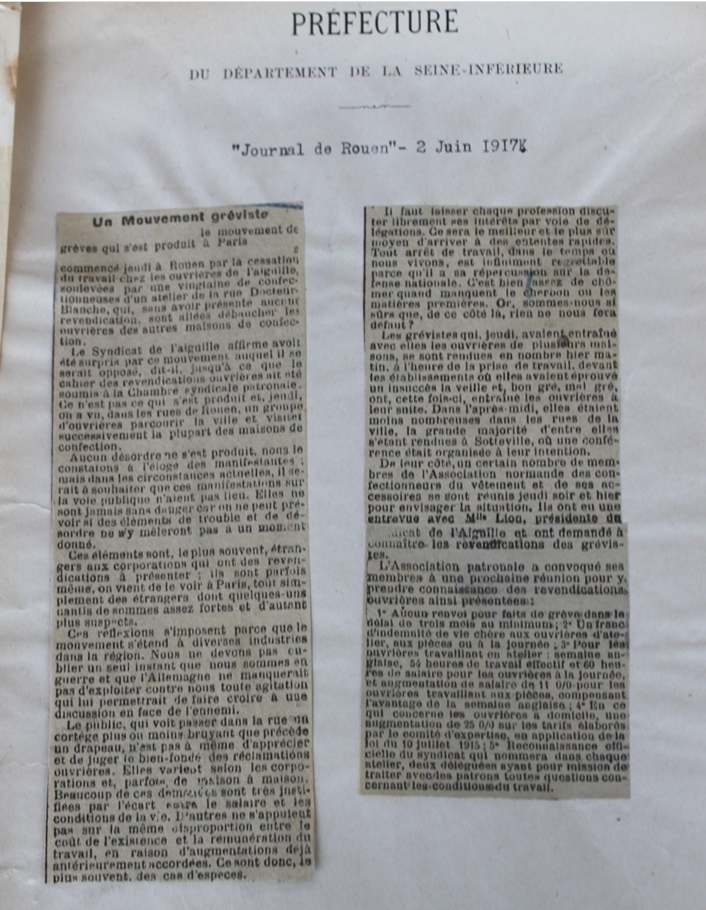

Mais surtout, en fin mai, l’écho des grèves parisiennes finit par filtrer dans la presse rouennaise[12], malgré la censure. Cela fait près de trois semaines que les grèves parisiennes ont débuté, et le débat parlementaire est déjà bien engagé sur la « semaine anglaise ». Le 28 mai le journal de Rouen annonce le succès de la grève parisienne dans la confection, grâce à l’intervention du gouvernement[13]. On peut imaginer l’effet dynamisant de cette intervention gouvernementale, contribuant au succès d’une grève, sur une population ouvrière similaire dans notre région.

Pour autant, le Journal de Rouen n’est pas le seul vecteur d’information des ouvrières : la police note dans un de ses rapports au préfet que, le 30 mai, dans un atelier de confection de Rouen — l’entreprise « Philippe »[14] —, un extrait du journal Le Petit parisien a été lu à haute voix dans les ateliers.

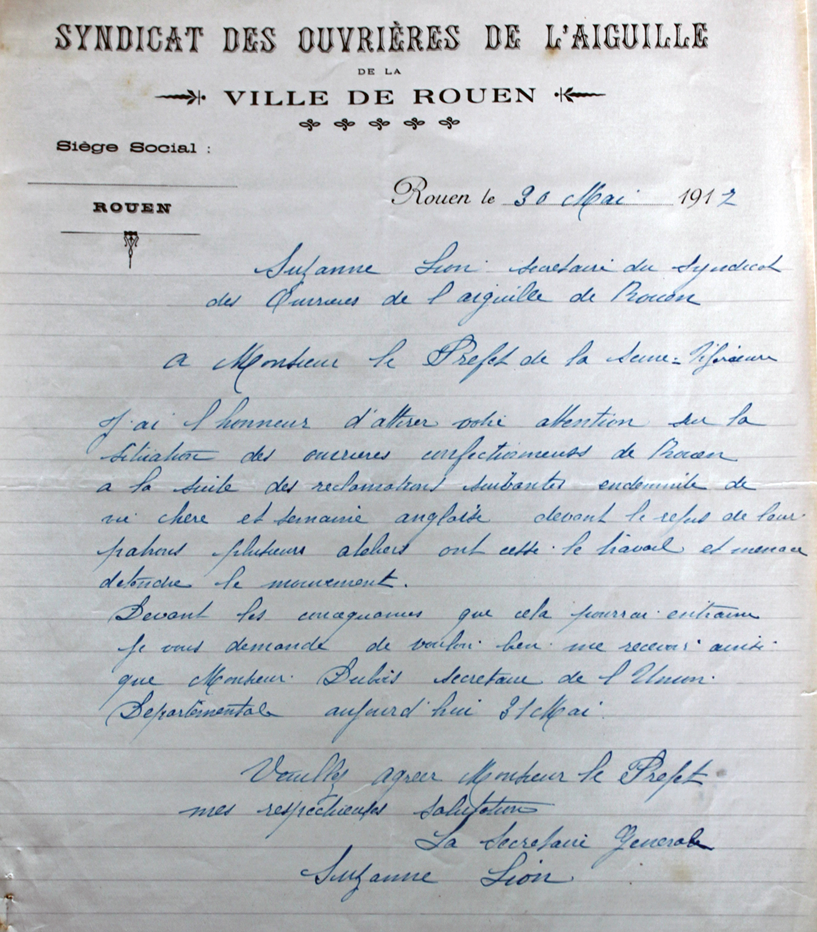

Or, à Rouen, la confection est une profession organisée, même si son organisation est récente. A l’automne précédent, les ouvrières ont créé leur syndicat pendant une grève soutenue par la CGT et par Tilloy, le maire socialiste de Sotteville. Il s’appelle « le Syndicat de l’Aiguille de Rouen », et est affilié à la Bourse du Travail. Or dans cet article du Petit parisien, on apprend le détail du cahier de revendication des ouvrières parisiennes. Les ouvrières de Rouen n’inventent rien : elles déposent les mêmes revendications auprès de leur patron, et, sur le refus de celui-ci de les satisfaire, elles se mettent en grève.

Les revendications sont celles-ci :

- Une indemnité journalière de vie chère de 1 franc.

- La semaine anglaise, (c’est-à-dire, pour les ouvrières, une réduction du temps de travail d’une journée, sans réduction de salaire, par l’attribution du samedi libre, soit 50 heures payées 60 heures).

- Une augmentation de 11% pour les travailleuses aux pièces dans les ateliers, pour compenser la semaine anglaise.

- Une augmentation de 25% pour les travailleuses à domicile

- La reconnaissance du syndicat

- L’absence de sanction pour faits de grève.

Le 30 mai au soir, plusieurs ateliers de confection sont déjà en grève, ainsi qu’une grosse entreprise de filature et de tissages à Saint-Étienne-du-Rouvray, la Société cotonnière, où l’on compte immédiatement 1500 grévistes, qui demandent, elles, 20% d’augmentation de salaire.

Le 1er juin le mouvement prend rapidement une plus grande ampleur à Rouen, par l’initiative que prennent les grévistes de la confection de faire le tour des autres ateliers de la ville. Les ouvrières défilent en rang par quatre, drapeau bleu-blanc-rouge en tête du cortège. Vers midi il y a déjà plus de 1000 grévistes à Rouen, qui se réunissent à la Bourse du travail, puis manifestent de nouveau dans l’après-midi.

Mais en fin de matinée les ouvrières d’une entreprise de cordonnerie, débauchées par les manifestantes de la confection, se mettent à leur tour en grève, et font le tour des ateliers de chaussure, dans une manifestation parallèle. Elles créent leur syndicat dans l’après-midi.

Le 3 juin, la grève touche désormais quatre corporations :

- la confection,

- la chaussure,

- le tissage et la filature,

- la teinturerie et le blanchissage.

La grève est encore circonscrite à la ville de Rouen, et aux communes voisines, sur la rive gauche de la Seine : Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly et Saint-Étienne-du-Rouvray.

Les 4, 5, et 6 juin, les grèves se généralisent aux filatures et tissages à toute la région, sur la rive droite de la Seine, suivant un processus similaire à celui de la ville de Rouen : manifestations de rues et débauchage des entreprises visitées.

Au soir du 5 juin on compte déjà 12 000 grévistes dans l’industrie textile de la région rouennaise. A ce moment la confection rouennaise intra-muros reprend le travail, après avoir obtenu en grande partie satisfaction :

- 10% d’augmentation de salaire,

- une prime de vie chère de 50 centimes par jour,

- la semaine anglaise sous la forme du samedi après-midi libéré sans perte de salaire, soit 54 heures payées 60.

- Aucune sanction de prises contre les grévistes.

Le 6 juin, la grève s’étend à la vallée de l’Austreberthe — Barentin et Pavilly — suite à une manifestation d’ouvrières, venues de Malaunay par le chemin de fer. Le soir il y a plus de 22000 grévistes, selon le préfet, toutes corporations confondues, dans la région rouennaise.

Les filatures et les tissages reprennent le travail entre le 12 et le 18 juin sur des accords similaires à ceux de la confection, à l’exception notable de la Semaine anglaise dont l’application est reportée à la fin de la guerre. La loi sur la semaine anglaise, votée le 11 juin 1917, s’applique en effet aux professions — définies à article 33 du « code du travail et de la prévoyance sociale » de l’époque — dont la confection, mais ne s’applique pas aux filatures, ni aux tissages, ni bien évidemment aux industries de guerre. Son application est renvoyée à la fin de la guerre.

La chaussure reprend le lundi 18 juin, date à la quelle un accord est signé entre les ouvriers et les patrons, sur un modèle d’accord similaire à la confection, comprenant la semaine anglaise.

Au total, dans le mois de juin, la grève aura touché au moins 130 entreprises de la région rouennaise[15] dont au moins 7 usines de munitions[16].

A la mi-juin, il y a plus de 2000 adhésions à la CGT, et de nombreux syndicats ont été créés dans les corporations touchées par la grève. Au début de 1918, on comptera plus de 5000 adhérents dans le textile dans la région rouennaise, alors qu’il n’y existait quasiment pas de syndicats en 1916. Le syndicalisme s’en trouve régénéré et renforcé. C’est le début de son retour sur le devant de la scène, prélude aux grands conflits d’après guerre.

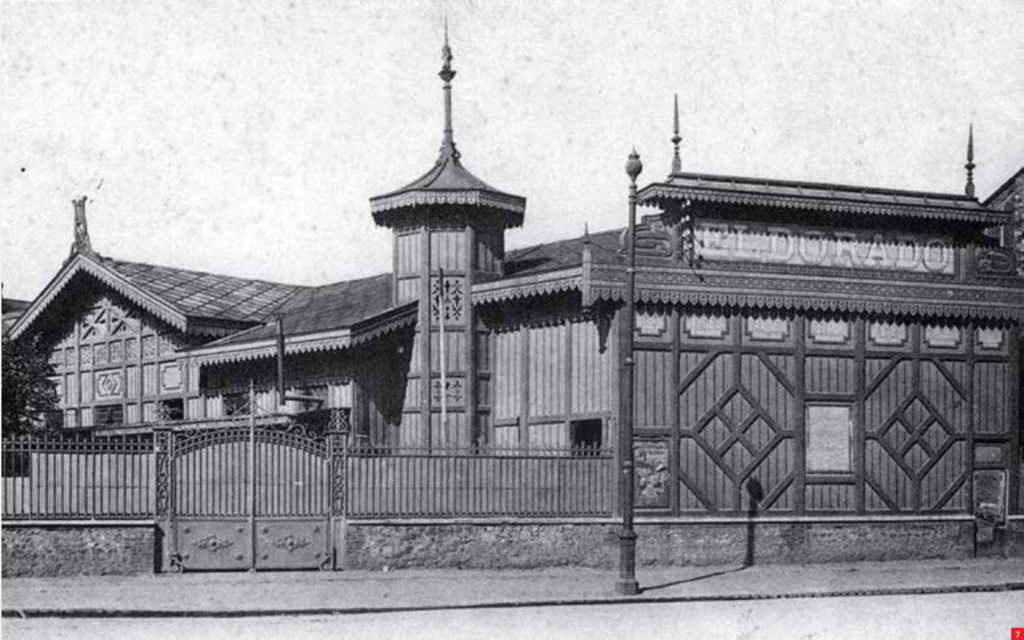

Pendant la grève, les grévistes se réunissent tous les jours par corporations, à la Maison du peuple de Rouen ou à la Bourse du travail, ou bien dans des salles des fêtes de banlieue, comme l’Eldorado à Sotteville, ou la salle des fêtes de Maromme. Mais des réunions peuvent aussi avoir lieu dans un bois, comme le Bois-Petit ou au Bois-de-la garenne à Sotteville, ou encore sur un pont ou un carrefour, comme le pont de Maromme, ou la Demi-lune, carrefour situé à Maromme.

Dans ces assemblées les grévistes entendent les comptes rendus des réunions de négociations par leurs délégué(e)s, accompagné(e)s par un militant de l’Union des syndicats ou de l’Union départementales, et votent ensuite la poursuite de la grève, ou la reprise du travail.

Pendant la période, il faut noter aussi le tenue de nombreux meetings et réunions publiques, comme par exemple le jeudi 7 juin à 16h00[17], à la salle des fêtes de Maromme, au cours duquel Dubois — cheminot et secrétaire général de l’Union départementale CGT — prend la parole devant 7 à 800 personnes. Comme aussi le samedi 9 juin à 10h30, où il fait de même au Bois-Petit à Sotteville, devant 3500 personnes, majoritairement des femmes, dans un meeting syndical présidé par le conseiller-général-maire socialiste de Sotteville, Eugène Tilloy.

Le mouvement ne s’étend pas au-delà de l’aire géographique rouennaise

Le mouvement de grève reste circonscrit à la région rouennaise, et ne pas connait d’extension au reste du département, même si l’on note quelques grèves égrenées comme à Saint-Nicolas-d’Aliermont — dans un atelier de métallurgie —, ou à Gueures — dans le tissage —, et des dépôts de revendications vite satisfaites au Havre et dans sa région

Sans doute y a-t-il plusieurs raisons à cela :

Tout d’abord c’est que l’information circule mal. La radio n’existe pas encore, et les informations circulent par le canal des journaux. Mais l’information sur les grèves parisiennes et leur succès est très édulcoré la presse départementale et particulièrement havraise. Mais surtout que l’on n’y trouve aucune trace du grand mouvement en cours dans la région rouennaise.

La seconde, c’est l’activité déployée par le préfet, qui a pesé fortement pour obtenir la résolution rapide des conflits sur la région rouennaise, tant coté syndical et que coté patronal. Les sous-préfets, de leur coté, pèsent ainsi sur les patrons de leur secteur, pour qu’ils comprennent très vite que leur intérêt est d’accorder immédiatement, et surtout avant que des grèves ne se déclenchent, ce que les patrons rouennais ont cédé à leurs ouvrières, dès que celles-ci déposent leurs revendications. Il est vraisemblable que les consignes viennent d’en haut. Car si le gouvernement a fait diligence pour faire discuter rapidement une loi au parlement, ce n’est pas par hasard : c’est pour dégonfler le mouvement de grève en devenir, qui s’est exprimé dans la vague de grève parisienne puis notamment rouennaise. Sa crainte c’est qu’il faut absolument empêcher que celle-ci ne débouche sur une situation similaire à celle qui s’est créée en Russie et qui a débouché sur la 1ère Révolution Russe de l’année 1917, d’autant qu’il a à faire face, au même moment, aux mutineries sur le front. Et le gouvernement y réussit parfaitement : la question de la Paix ne semble pas être une revendication ayant été posée, les grévistes n’ayant posé que des questions de réduction du temps de travail, de salaire, et de ravitaillement.

Par contre, si le préfet pèse lourdement pour que les directions d’entreprises acceptent des augmentations de salaires, il se montre intraitable sur la question de la semaine anglaise. Les seules bénéficiaires de la RTT seront les ouvrières bénéficiaires de la loi. Il faut noter que ce sont les premières à reprendre le travail à Rouen, avant même que la loi ne soit promulguée, et la poursuite de la grève dans les filatures et le tissage, ainsi que le déclenchement de mouvement dans quelques usines d’armement ou de munition, n’arriveront pas changer les choses.

Il a sans doute une troisième raison : ce sont les efforts déployés à Rouen par le Parti socialiste et l’Union départementale CGT pour, d’un coté, contenir et contrôler le mouvement, et surtout de faire accepter aux grévistes que la loi sur la semaine anglaise limité son effet à quelques corporations. Or, à la mi juin, l’essentiel des grévistes provenaient de secteurs qui en étaient exclus.

Une avancée sociale partielle, génératrice d’une immense frustration !

Les particularités de ce mouvement rouennais, spontané et de masse, de juin 1917 auront été :

- L’intervention massive des femmes,

- La démocratie,

- La croissance rapide du nombre de syndicat, affiliés à la CGT,

- La très forte augmentation du nombre de syndiqués.

Mais à son issue, le fait d’avoir été contraint de reprendre le travail sans avoir obtenu la semaine anglaise, va provoquer une grande frustration chez de nombreuses ouvrières en grève, notamment ceux du tissage et de la filature.

C’est d’autant plus palpable que des bruits d’une nouvelle grève générale au 1er octobre vont circuler dans toute la région rouennaise au mois de septembre.

Ces bruits vont être vigoureusement combattus au plan syndical : on en a la trace dans un communiqué de presse[18] de l’Union départementale publié le 29 septembre dans le Journal de Rouen.

Mais ces bruits persistants vont être combattus le 23 septembre, dans un meeting[19] syndical réunissant 2000 personnes à Sotteville, présidé par Tilloy, le maire Socialiste, au cours duquel celui-ci justifie la décision du report de la semaine anglaise à la fin de la guerre pour les corporations qui en sont exclues.

On peut penser que ces frustrations, ajoutées bien évidemment à l’effondrement de l’espoir d’une paix rapide, n’ont pas été sans effets sur la vie des organisations ouvrières, mais le manque d’archives fait qu’il est difficile de les mesurer immédiatement sur les organisations syndicales. Le fait est que 18 mois plus tard, à la fin de la guerre, ces dirigeants de l’Union départementale sont écartés et remplacés par des militants de retour du front, mais on ne peut pas en déduire que c’est l’effet des grèves de 1917.

Par contre l’effet des grèves semble immédiatement visible sur le parti socialiste, puisque lors de son congrès national de la fin de l’année 1917, on assiste à un basculement de majorité dans la fédération départementale de Seine-Inférieure, puisque des majoritaires favorables à l’Union sacrée, dont Tilloy est le leader départemental, perdent leur majorité au profit des minoritaires[20].

Enfin, à l’évidence, la loi sur la semaine anglaise, rend incontournable la généralisation de la réduction du temps de travail à la fin de la guerre. La loi sur la « journée de 8 heures » qui sera votée en 1919, doit sans doute beaucoup à cette grève des midinettes.

Pourquoi l’effacement mémoriel de ce mouvement de juin 1917 ?

On peut s’interroger sur le fait que ce grand mouvement social soit aujourd’hui complètement oublié, ou, en tout cas, très méconnu. Il y a sans doute à cela plusieurs raisons.

Tout d’abord, parce que la fin de la guerre qui survient 18 mois plus tard, fait revenir à la vie civile des millions de travailleurs et des milliers de militants qui ont d’autres préoccupations en tête. Les hommes remplacent les femmes sur les postes de travail, hormis peut-être le secteur de la couture, de l’habillement et de la blanchisserie. Le souvenir des horreurs de la guerre, la volonté qu’elle soit la dernière guerre — la « der des ders » —, le nombre considérable d’handicapés — « les gueules cassées » — qu’elle a produit et qu’il faut aider à survivre, mais aussi la Révolution d’octobre et du régime socialiste qui en est issu, et l’espérance d’un monde meilleur qui doit s’imposer, effacent le souvenir des luttes sociales de « l’arrière ». Et l’année 1919 sera une année de très grandes luttes sociales, elles aussi oubliées, marquées par une explosion du nombre de syndicats et de syndiqués, contraignant le gouvernement à faire voter la loi des huit heures.

À y réfléchir, tout milite pour un effacement de ce mouvement. Du coté syndical, le courant réformiste n’a sans doute pas envie de cultiver la mémoire un mouvement qu’il a eu toutes les peines à contenir, et qui a contribué à son affaiblissement. Le courant révolutionnaire considère peut-être qu’il n’a pas eu la vertu d’avoir débouché sur une révolution similaire à la Révolution d’octobre en Russie. Du coté patronal et gouvernemental, on n’a évidemment pas envie de faire perdurer le souvenir d’un mouvement social qui a rompu les digues de la discipline et de l’obéissance. Pourtant on a vu qu’on trouve de nombreuses similitudes entre ces grèves de mai-juin 1917 et les mouvements sociaux que la France connaîtra dans les décennies suivantes : juin 1936, août 1953, mai juin 1968, etc. : rapidité de leur extension, malgré une très faible couverture médiatique ; syndicalisation large, rapide, et massive ; dynamisme de la jeunesse.

Ajoutons aussi que l’effacement mémoriel trouve peut-être une source dans le fait qu’il était un mouvement de femmes, d’ouvrières, à une époque où celle-ci étaient loin d’avoir encore conquis le droit de vote.

A une époque où l’on redécouvre la place des femmes dans l’histoire, et dans l’histoire sociale, que ce soit dans l’histoire de la Révolution Française avec Olympe de Gouges, de la Commune de Paris avec Louise Michel, évoquer ces grèves de 1917, notamment en région rouennaise, cadrait complètement avec les missions de l’Institut CGT d’Histoire sociale de Seine-Maritime. »

[1] La Bataille du Chemin des Dames dura d’avril à juin 1917. Elle conduisit à la perte de 200 000 hommes cotés français.

[2]En 1917 La conférence de Stockholm, est la 3e conférence de Zimmerwald, contre la 1ère guerre mondiale. Faisant suite à celle de Zimmerwald (1915), celle de Keintal (1916), elle eut lieu à Stockholm, entre le 5 et le 12 septembre 1917, après de nombreux reports et retardement.

[3] Les États-Unis entrent en guerre le 2 avril 1917. Les premières troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire le 30 juin.

[4] L’Allemagne avait interrompu la guerre sous-marine après le torpillage du Lusitania en mai 1915, qui provoqua la mort de 123 civils américains, parmi les 1195 personnes décédées. Elle reprit la guerre sous-marine le 31 janvier 1917, en annonçant qu’elle provoquait une guerre sous-marine totale. La campagne des U-boot coula notamment près de la moitié des navires de commerce britannique, ce qui causa de graves pénuries de nourriture et d’autres biens de premières nécessités.

[5] Le 3 juin, Le Journal de Rouen, ainsi que courrier commissaire de police de Sotteville-lès-Rouen

[6] Le 9 juin, Le Journal de Rouen

[7] Le Petit Havre note un incident du même genre au Marché du Rond Point au Havre le 8 juin

[8] Le Rappel, 15 mai 1917

[9] Ibid., 19 mai 1917

[10] Gallica.fr, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64695878/f1.item.r=semaine%20anglaise

[11] Gallica.fr http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6336781g/f1.item

[12] L’information en est donnée les 25, 26 et 28 mai dans le Journal de Rouen, et ainsi que dans le Petit Havre.

[13] « À la suite d’interventions ministérielles des accords ont mis fin à la grève pour les modistes confectionneuses, les dames ouvrières en bretelles, corsetières, et dévideuses de soie de la région parisienne ».

[14] ADSM : 10M352 ; le patron de l’entreprise Philippe est un réfugié belge.

[15] ADSM 10M 351 : Listing manuscrit d’entreprises en grève.

[16] ADSM 10M 352 : rapport du préfet au ministre de l’intérieur en date du 8 juin : L’Oyonnithe, Ets. Masure (Montville), la Compagnie française des métaux, les ateliers Blondel, Ets. Duchemin, Ets. Breton (Déville), Ets. Sénard-&-Duvanel (Maromme)

[17] ADSM : Le Journal de Rouen, JPL 2_256.

[18] Communiqué de l’Union départementale dans le Journal de Rouen le 29 septembre 1917.

[19] Un meeting réunissant 2000 personnes à Sotteville, le 23 septembre, où le conseiller général-maire socialiste, Eugène Tilloy, qui préside, suivi du secrétaire de l’Union départementale CGT, puis le secrétaire de la fédération du textile Cnudde, démentent tous les trois ces bruits, tout en justifiant le report de la semaine anglaise à la fin de la guerre pour une partie des ouvrières.

[20] Voir dans l’Encyclopédie socialiste, syndicale et Coopérative, de l’Internationale ouvrière — sous la direction de Compère Morel — ; La France socialiste, par Hubert-Rouger ; Tome II ; « Les Fédérations » : Fédération de la Seine-Inférieure, p 611 : « Jusqu’en 1916, la Fédération est pour la thèse majoritaire de la défense nationale. Au congrès de décembre, Gustave Courage représente 10 mandats minoritaires, et Tilloy 21 majoritaires. Au congrès national de 1917, c’est Courage qui représente 21 mandats et Tilloy 10. En Mars 1918, Courage est nommé secrétaire fédéral ; (…) »